2019.12.19掲載

ジョヴァンニ・ソッリマ・インタビュー

2019年8月

コンサートでは音楽をシェアして

みんなを巻き込むのが好きなんです

──2019年夏の来日では、まず東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団(指揮:藤岡幸夫)と共演して、クラシック・チェロのマスターピースであるアントニン・ドヴォルザークのチェロ協奏曲を演奏し、熱狂に包まれた「100チェロ」のコンサートがありました。2020年の来日公演はチェロ一本でのソロ・ツアーになりますね。

ソッリマ:

ソッリマ:自分ができるさまざまな音楽を、みんなに聴いてもらえるプログラムにするつもりです。“フォーク・チェロ”とでも言うべき内容になりそうですよ。ヨハン・セバスティアン・バッハの『無伴奏チェロ組曲』やバロック音楽、イタリアのタランテッラという民俗舞曲、シチリア島に伝わる音楽、そしてもちろん自作品も。日本的な音楽も組み入れたいですし、考えれば考えるほどいろいろな可能性が見えてくるんです。イメージとしてはチェロというフィジカルな楽器で、最高の料理を作ってもてなすような感覚でしょうか。1679年にイタリアのクレモナという街(有名なストラディヴァリウスなどを生み出した工房がある場所)で作られたヴィンテージ楽器を弾いていますが、340年前に誕生したこのパートナーをタイムマシンのように使って古い時代から現代までを自由に行き来できるわけです。そうだ、2005年に西潟昭子(にしがたあきこ)さんという三味線奏者のために書いたオーケストラとのコンチェルトも再演

(*1)しますので!

(*1)2020年5月11日、すみだトリフォニーホール

「ジョヴァンニ・ソッリマ特別公演2020「地球の躍動」)」

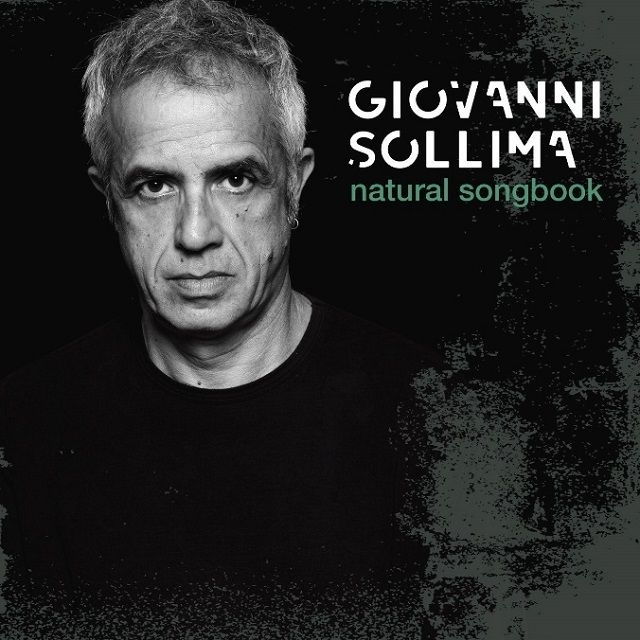

──ドヴォルザークを聴かせてくれたコンサートでは、アンコールで演奏した「ナチュラル・ソングブック」からの1曲も素晴らしかったです。途中でソッリマさんが弓を口にくわえ「音楽に参加して!」とばかりにハンドクラッピングを要求しましたが、クラシックのコンサートであれほどヴィヴィッドに聴衆が反応するのは、とても珍しいことです。特に日本の聴衆は周囲の様子をうかがいながら反応しますので。

ソッリマ:

ソッリマ:あんな具合に音楽をシェアして、みんなを巻き込んでしまうのが好きなんですよ。みんなに、この音楽という物語に参加して欲しいと思いますし、ドヴォルザークを演奏中には客席の静寂と集中力が素晴らしかったから、余計に解放されたのかもしれませんね。あの反応があったからこそ『これは日本でいろいろなことができそうだな』と思えました。お客さんの反応は常に自分のエネルギーになりますからね。実はツアーなどに出かけるとき、いつも小さなスケッチブックを持ち歩いていて、訪れた場所で発見した音楽などを書き留めています。バルカン半島、アラブ、アフリカ、北イタリア、北欧のノルウェー、オーストラリア……もちろん日本も。音楽だけでなく、街のあらゆる音も興味の対象です。チェロひとつで表現できることは無限にあるからこそ、『ナチュラル・ソングブック』のような作品も生まれるというわけです。

自分の可能性を否定しない

素晴らしい先生たちに恵まれました

──ソッリマさんのレパートリーを拝見していると、音楽のジャンルというものにとらわれていません。ベースにはクラシックがあると思いますが、ご自身ではどう思われますか。

ソッリマ:たしかに自分はいろいろな音楽に関心があり過ぎると思いますよ。それは同時に、チェロという楽器がそれだけ開かれていて、360度全方向の音楽や文化とつながりがあるということです。もともと国境のようなボーダー(境界)も好きではないから、音楽活動もそれと同じことです。多くのチェリストは『自分はこうなんだ』と最初に決めつけてしまい、自分と楽器の可能性を否定してしまうけれど、それはもったいないこと。自分は9歳のときにチェロを始めて、パレルモでジョヴァンニ・ペリエラという素晴らしい先生に出会って以降、アントニオ・ヤニグロ

(*2)やウィリアム・プリース

(*3)ほか多くの先生に教えを受け、アンナー・ビスルマ

(*4)からはバッハをはじめとするバロック音楽について多くのことを学びました。『バッハの音楽は深くて軽やかなものだよ』なんて、最高の助言だと思いませんか。今にして思えば、どの先生も『これに集中するように』『どれかひとつを選びなさい』といった強制をせず、いろいろな音楽に出会うことを奨励してくれたのです。これは、特にクラシック音楽の世界では珍しいことかもしれません。作曲も、実は内緒でやっていたけれど、ヤニグロ先生にバレてしまったときに彼は『作っているのなら自分で弾いてみたらいいじゃないか』と後押ししてくれ、作曲家のキャリアをスタートできたわけです。

(*2)アントニオ・ヤニグロ……20世紀を代表するチェリストの

一人であり、多くの若手奏者を育てた名教育者。

(*3)ウィリアム・プリース……伝説的なチェリスト、

ジャクエリーヌ・デュ・プレを育てたことで知られるチェリスト。

(*4)アンナー・ビルスマ……バロック音楽(特にバッハの音楽)を

中心にさまざまな名曲の演奏を刷新したチェリスト。

──生まれ育ったパレルモのあるシチリア島も、歴史上いろいろな人が行き交い、文化が交錯したり混在してきた地ですが、その環境からの影響は受けていますか。

ソッリマ:大いにあると思います。現在はパレルモとミラノを拠点にしていますが、シチリア島はイタリアという国に属していて、いちばん狭い海峡は泳いで渡れるほどの距離だけど、どちらかといえばイタリアではなく、地中海の一部といえるでしょうね。時と場合によって漂流するボートみたいな存在かもしれません。戦略上においても重要な地なので、多くの国に攻め込まれた歴史ももっています。初期バロック音楽の時代(16世紀)にはスペインの影響も受けたし、アラブや北アフリカの影響もある。血だけではなく人々の顔や話している言葉などが多彩で、もちろん音楽もバラエティに富んでいますから、確かに自分の人間形成には大きな影響を与えているのでしょう。

会話も静寂も音楽の一部

チェロはパートナーであり内なる声

──2020年のツアーはチェロ一本だけですから、見慣れていない人にとっては一人芝居に接するような体験をすると思います。ビルスマもバッハの曲を“演奏する”のではなく“語る”ように弾いていましたし。

ソッリマ:われわれの会話も音楽なんですよ。イントネーション、感情の揺れ、パッション、リズム、みんな含まれています。それだけではなくサイレンス(静寂)も音楽の一部。ジョン・ケージがそういった精神で作曲をしていたでしょう。禅の精神を引き合いに出すのならバッハの音楽もそうであり、弾いたり聴いたりすることがセラピーみたいだなと思うこともあります。チェロはヴァイオリンなどほかの弦楽器と比べて身体と密着する部分が多いので、パートナーでもあり自分の“内なる声”でもあるわけです。バロック音楽を弾くときにはエンドピン(註:楽器を支えるためにチェロの下部からステージの床に伸びる棒)もないから、楽器を抱きかかえるようになりますし、振動を受け止め、音楽と一体になることができるんです。自分にとってはピアノでありギターでもありパーカッションでもあるし、音域も表現の幅も広いので可能性にあふれている楽器です。

──「100チェロ」コンサートは、もともと由緒ある劇場(ローマにあるヴァッレ劇場)の保存と復活を願ってスタートさせたプロジェクトで、音楽・文化が社会や世論を動かせるかという問題提起でもありました。そうした意識は常に持っていらっしゃいますか。

ソッリマ:『100チェロ』に関しては信頼できるパートナーのエンリコ・メロッツィをはじめ、多くのスタッフの存在を忘れてはいけませんね。シチリアにはご存知のようにマフィアという存在があり、常に政治家の言葉や行動も含め、社会のあらゆることに関心を払わなくてはいけないので、音楽家である自分と社会の関係も模索してきました。音楽が政治家の言葉を吹き飛ばすようなことも経験してきましたし、世界を変えることはできないかもしれないけれど、音楽の力は迷うことなく信じています。

──2020年がますます楽しみです。

ソッリマ:たくさんの人たちと素晴らしい体験ができることを夢見ています。みんなチェロを弾こう。そして『100チェロ』に参加しよう!

聞き手・文:オヤマダアツシ

ソッリマ:自分ができるさまざまな音楽を、みんなに聴いてもらえるプログラムにするつもりです。“フォーク・チェロ”とでも言うべき内容になりそうですよ。ヨハン・セバスティアン・バッハの『無伴奏チェロ組曲』やバロック音楽、イタリアのタランテッラという民俗舞曲、シチリア島に伝わる音楽、そしてもちろん自作品も。日本的な音楽も組み入れたいですし、考えれば考えるほどいろいろな可能性が見えてくるんです。イメージとしてはチェロというフィジカルな楽器で、最高の料理を作ってもてなすような感覚でしょうか。1679年にイタリアのクレモナという街(有名なストラディヴァリウスなどを生み出した工房がある場所)で作られたヴィンテージ楽器を弾いていますが、340年前に誕生したこのパートナーをタイムマシンのように使って古い時代から現代までを自由に行き来できるわけです。そうだ、2005年に西潟昭子(にしがたあきこ)さんという三味線奏者のために書いたオーケストラとのコンチェルトも再演(*1)しますので!

ソッリマ:自分ができるさまざまな音楽を、みんなに聴いてもらえるプログラムにするつもりです。“フォーク・チェロ”とでも言うべき内容になりそうですよ。ヨハン・セバスティアン・バッハの『無伴奏チェロ組曲』やバロック音楽、イタリアのタランテッラという民俗舞曲、シチリア島に伝わる音楽、そしてもちろん自作品も。日本的な音楽も組み入れたいですし、考えれば考えるほどいろいろな可能性が見えてくるんです。イメージとしてはチェロというフィジカルな楽器で、最高の料理を作ってもてなすような感覚でしょうか。1679年にイタリアのクレモナという街(有名なストラディヴァリウスなどを生み出した工房がある場所)で作られたヴィンテージ楽器を弾いていますが、340年前に誕生したこのパートナーをタイムマシンのように使って古い時代から現代までを自由に行き来できるわけです。そうだ、2005年に西潟昭子(にしがたあきこ)さんという三味線奏者のために書いたオーケストラとのコンチェルトも再演(*1)しますので! ソッリマ:あんな具合に音楽をシェアして、みんなを巻き込んでしまうのが好きなんですよ。みんなに、この音楽という物語に参加して欲しいと思いますし、ドヴォルザークを演奏中には客席の静寂と集中力が素晴らしかったから、余計に解放されたのかもしれませんね。あの反応があったからこそ『これは日本でいろいろなことができそうだな』と思えました。お客さんの反応は常に自分のエネルギーになりますからね。実はツアーなどに出かけるとき、いつも小さなスケッチブックを持ち歩いていて、訪れた場所で発見した音楽などを書き留めています。バルカン半島、アラブ、アフリカ、北イタリア、北欧のノルウェー、オーストラリア……もちろん日本も。音楽だけでなく、街のあらゆる音も興味の対象です。チェロひとつで表現できることは無限にあるからこそ、『ナチュラル・ソングブック』のような作品も生まれるというわけです。

ソッリマ:あんな具合に音楽をシェアして、みんなを巻き込んでしまうのが好きなんですよ。みんなに、この音楽という物語に参加して欲しいと思いますし、ドヴォルザークを演奏中には客席の静寂と集中力が素晴らしかったから、余計に解放されたのかもしれませんね。あの反応があったからこそ『これは日本でいろいろなことができそうだな』と思えました。お客さんの反応は常に自分のエネルギーになりますからね。実はツアーなどに出かけるとき、いつも小さなスケッチブックを持ち歩いていて、訪れた場所で発見した音楽などを書き留めています。バルカン半島、アラブ、アフリカ、北イタリア、北欧のノルウェー、オーストラリア……もちろん日本も。音楽だけでなく、街のあらゆる音も興味の対象です。チェロひとつで表現できることは無限にあるからこそ、『ナチュラル・ソングブック』のような作品も生まれるというわけです。