ケルクリ、今年も素晴らしかった。いや、今年は特に、か。シャロン・シャノンたちをバックにリアム・オ・メンリィとポール・ブレイディが「The Home Of Donegal」を掛け合いで歌うアンコールではもう涙が止まらなくなってしまい…。

ケルト/アイリッシュものはあまりにも聴きすぎて、正直、もう飽きたと感じることもたまにあるのだが、こういうのを観せられると、やっぱりアイリッシュは最高だなと心の底から感動してしまう。

いつも通り、すみだトリフォニーホールで開催された今回のケルクリのラインナップはシャロン・シャノン、リアム・オ・メンリィ、アイリッシュ・ダンサー(カナダのザ・ステップクルー・トップ3+ダン・ステイシー)、そして特別ゲストのポール・ブレイディとクレア・サンズという豪華陣容。このキャスティングだけでもう成功間違いなしだったわけだが、今回は特に見せ方、聴かせ方が上手かったと思う。各人の持ち時間、組み合わせ、演目など、非常にバランスの良いステージ構成で、一瞬の中だるみもなく最初から最後までずっとスリリングだった。そういう意味では、細部までとことんこだわりぬくプロデューサー(川島恵子さん)の情熱の勝利だっとも言える。

オープニングに登場したリアム・オ・メンリィは、常に一切のコントロールを嫌う出たとこ勝負の野人であり、そこがまた彼の魅力なのだが、それ故、時に観客を置き去りにしてしまう危険もある。特にピアノの弾き語りの場合は似たような曲調の歌を延々とやったりして。しかし今回は、オープニングでソウルフルな典型的リアム節をたっぷり披露した後、すぐに特別ゲストのクレア・サンズが加わってリアムの弾き語りにフィドル/ギターと歌でコラボを開始。また、リアムのシャン・ノース(古式のケルト歌唱)には途中からダンサーたちが登場し、華麗なアイリッシュ・ダンスに会場が沸騰。こういった起伏に富んだ構成のおかげで、伝統文化に深く根付いたソウル・シンガーとしてのリアムの魅力にいろんな角度から光が当たり、結果、ファンも更に増えたのではないかと思う。

ちなみに特別参加のクレア・サンズに関しては、このコンサートを観るまで私は何も知識がなかったのだが、フィドルもギターも非常に上手いだけでなく、力強いヴォーカルがとんでもなく素晴らしく、唸ってしまった。サンズというファミリー・ネームで「もしかしたら」と思い、終演後に本人に訊いてみると、やはりサンズ・ファミリー(アイルランドの有名なトラディショナル・フォーク一族)の末裔なのだった。

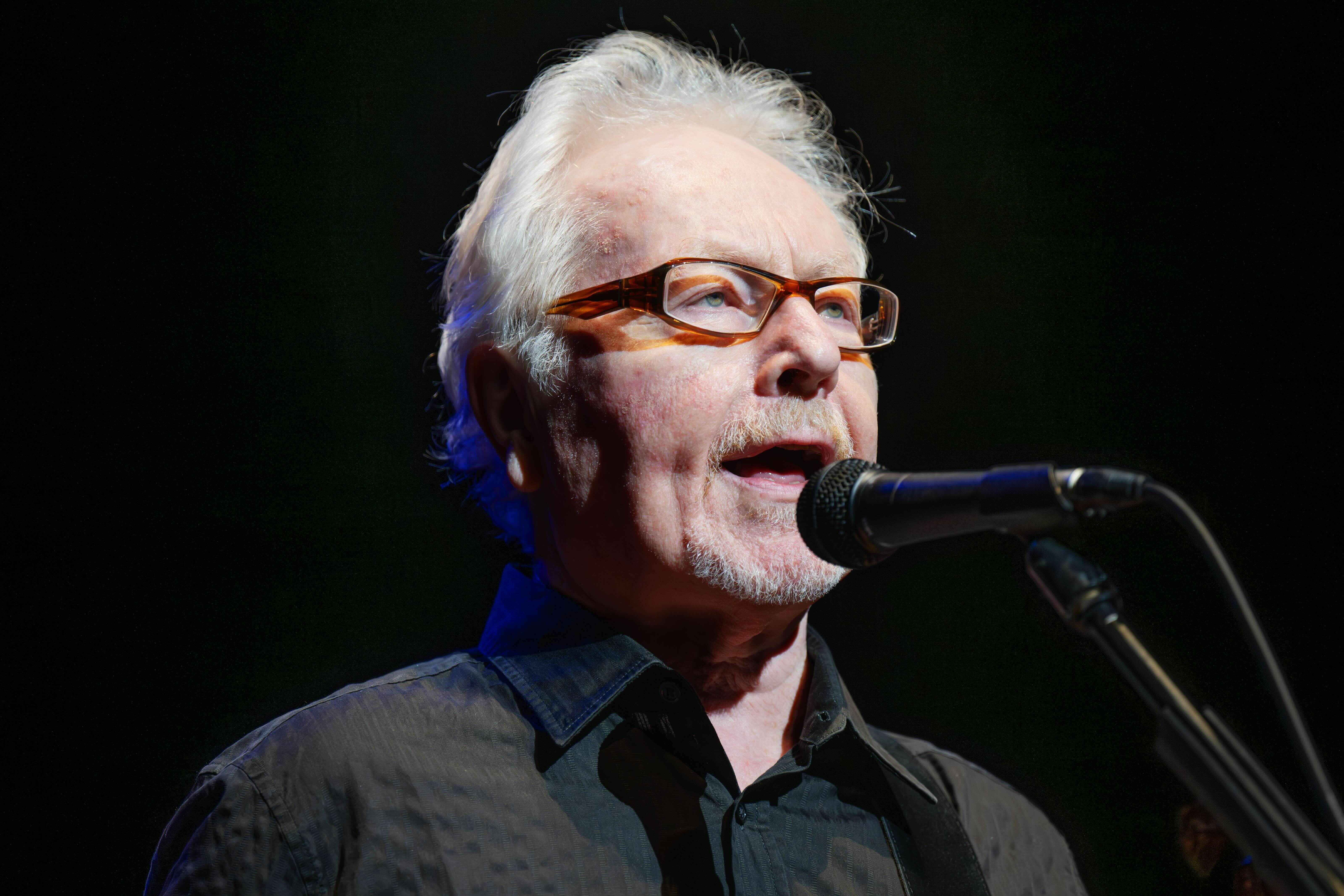

前半2番手には、名実ともにアイルランドを代表する名シンガー・ソングライターのポール・ブレイディが登場し、「The Island」や「Crazy Dreams」など名曲を立て続けに披露。何の演出もない生ギターとピアノだけのごくシンプルな弾き語りだが、圧倒的な歌唱力と貫禄だけで一瞬にして場を制してしまう。ラストにはリアムが登場して2人で至高のトラッド・チューン「The Lake Of Pontchartrain」を歌い、ケルティック・ソウルの粋を堪能させてくれた。

後半はまずステップクルー・トップ3のジョン・ピラツキが一人で登場し、ダンスではなくフィドル・ソロで映画『バリー・リンドン』の主題曲「Women Of Ireland」を披露。『バリー・リンドン』はステップ・クルーも長年共演したチーフタンズが初めてサントラを手掛けた映画(1975年)であり、その主題曲はチーフタンズの重要なライヴ・レパートリーでもあった。日本公演でも常にこの曲はパディ・モローニがティン・ホイッスルで演奏していたが、ジョンのこの演奏から、パディ・モローニ/チーフタンズに対するジョンの、そして制作陣の深い哀惜と感謝の情を感じ取った観客は少なくなかったと思う。

ジョンの巧みなフィドル演奏とステップクルー・トップ3+ダン・ステイシーのダイナミックなダンス・パフォーマンスに続き、いよいよシャロン・シャノンが登場。今回のユニットはギターのジム・マレイ(来日公演は通算8回目!)とブズーキ/バンジョーのキリアン・シャノン(シャロンの甥っ子)というトリオ編成。シャロン・シャノンの演奏はコンサートやパブで数えきれないほど体験してきたが、いつ観ても変わらないのはそのパフォーマンスのチアフルさとピースフルさだ。圧倒的演奏技術とスピード感は野獣のようでありながら、そのキュートな笑顔は永遠の17才とでも言うべき輝きと希望に満ち溢れている。すべてを肯定し浄化してしまう絶対的イノセンスが会場全体を包み込み、誰もを幸せな気持ちにさせてしまう。このポジティヴなヴァイブレイションこそがシャロンの最大の魅力であり、また才能でもあろう。アイリッシュ・ミュージックとは前を向いて生きること、生命の鼓動そのものに他ならない。シャロンのステージを観ながら、私は改めてそう思った。

終盤にリアムやステップクルー・トップ3+ダン・ステイシーも加わったシャロン・シャノンのステージが終わり、アンコールの1曲目に披露されたのは、縁の下の力持ちジム・マレイが珍しくヴォーカルをとった「The Galway Girl」。スティーヴ・アールがシャロンのために書き、シャロン・シャノン&フレンズ名義の名盤『The Diamond Mountain Sessions』(2000年)に収録されたカントリー・タッチの大人気曲だ。

そして続いたのが、待ってましたの「The Home Of Donegal」。ポール・ブレディがティン・ホイッスルでイントロを吹き出した瞬間に会場のトラッド・フォーク・ファンから大きな歓声と拍手が沸き上がった。ポールのギター弾き語りを受けてピアノの弾き語りで応ずるのはもちろんリアム。そして、交互に歌う2人を一丸となってバックアップする他出演者たち……ケルクリのハイライトとして、これ以上に熱く、美しいシーンは望めないだろう。その感動を会場全体で分かち合う最後の打ち上げ花火としてシャロン・シャノンが高速でライヴの十八番「The Penguin」を演奏し、ステージは幕を閉じたのだった。